記事公開日

私の作業の進め方

柊くんの投稿してくれた手順を元に、私が構造計算するときの作業の進める上で意識していることや上司から教わった内容を追記していきたいと思います。

1.構造一般図を元にCADで構造図を作成

・構造物が角度を持っているときや測量図が基になっている場合、スパンに端数がついてくるとき、ラウンドアップして計算しやすくする。

この時、スパンが長いほうが応力が大きくなるので、安全側の設計をしたいためラウンドアップをする。

2.構造図から軸線図を作成

・部材の断面高が奇数の時は、部材端から軸線までの距離を【mm】単位で丸める。

手順1のときと同様に、数値を丸めるときは、スパン長が長くなるように注意する。

3.構造図を使用して断面積と断面二次モーメントを計算する

・桁のような、部材の断面形状が変わらない場合、

断面積、断面二次モーメントの値はいくつであっても応力計算の結果は変わらないので、

あたり計算のときや、断面形状が変わる可能性が高いときは、計算を省略することができる。

4.軸線図を使用して中間応力算出点を計算する

・部材高に対して、ハンチの形状が小さいときは、ハンチを無視する。

5.荷重を計算する。下床反力か下床バネで計算するか確認する

・特に桁の計算では、荷重の負担範囲を平面図や縦断図にハッチングして可視化する。

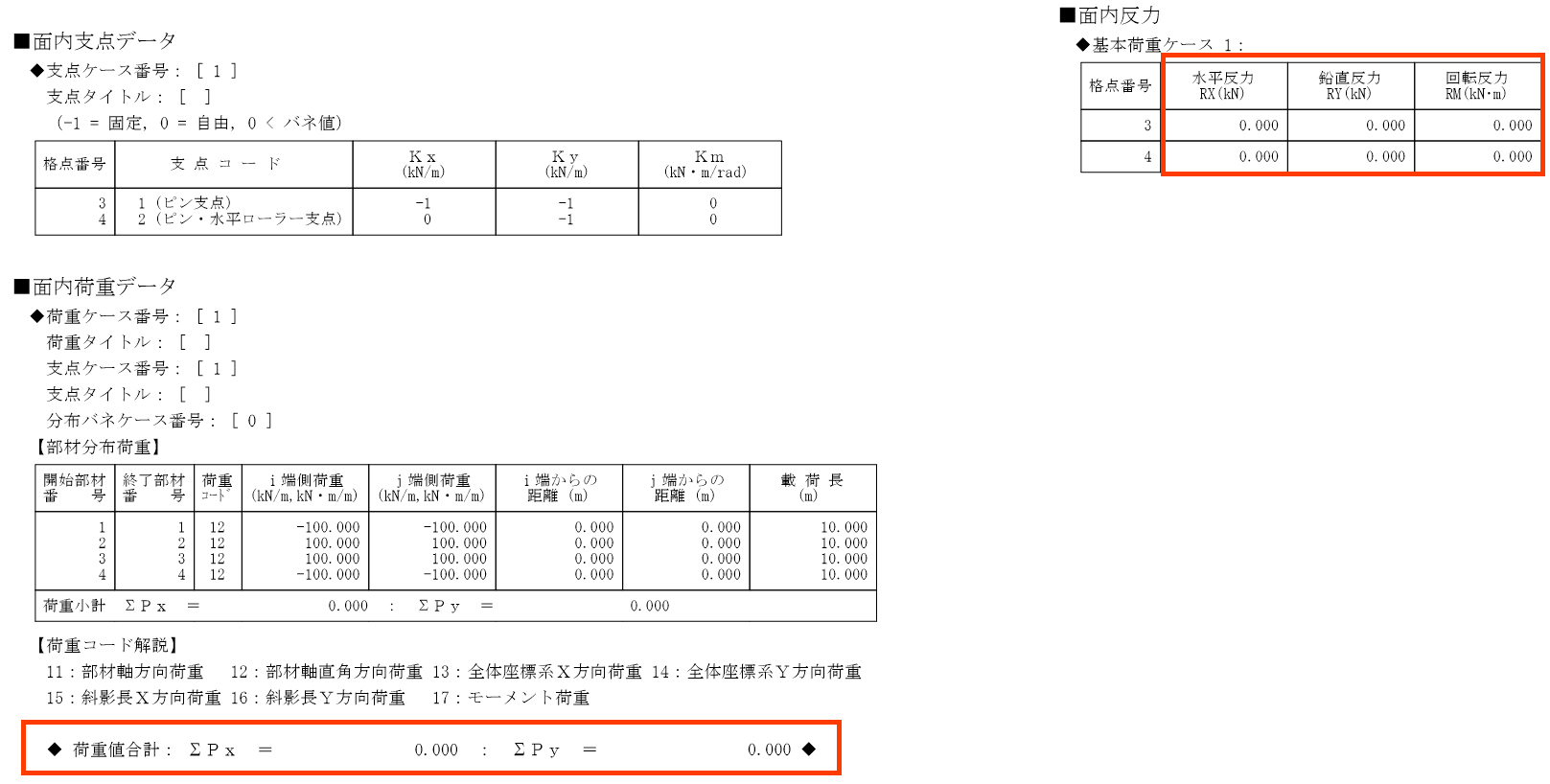

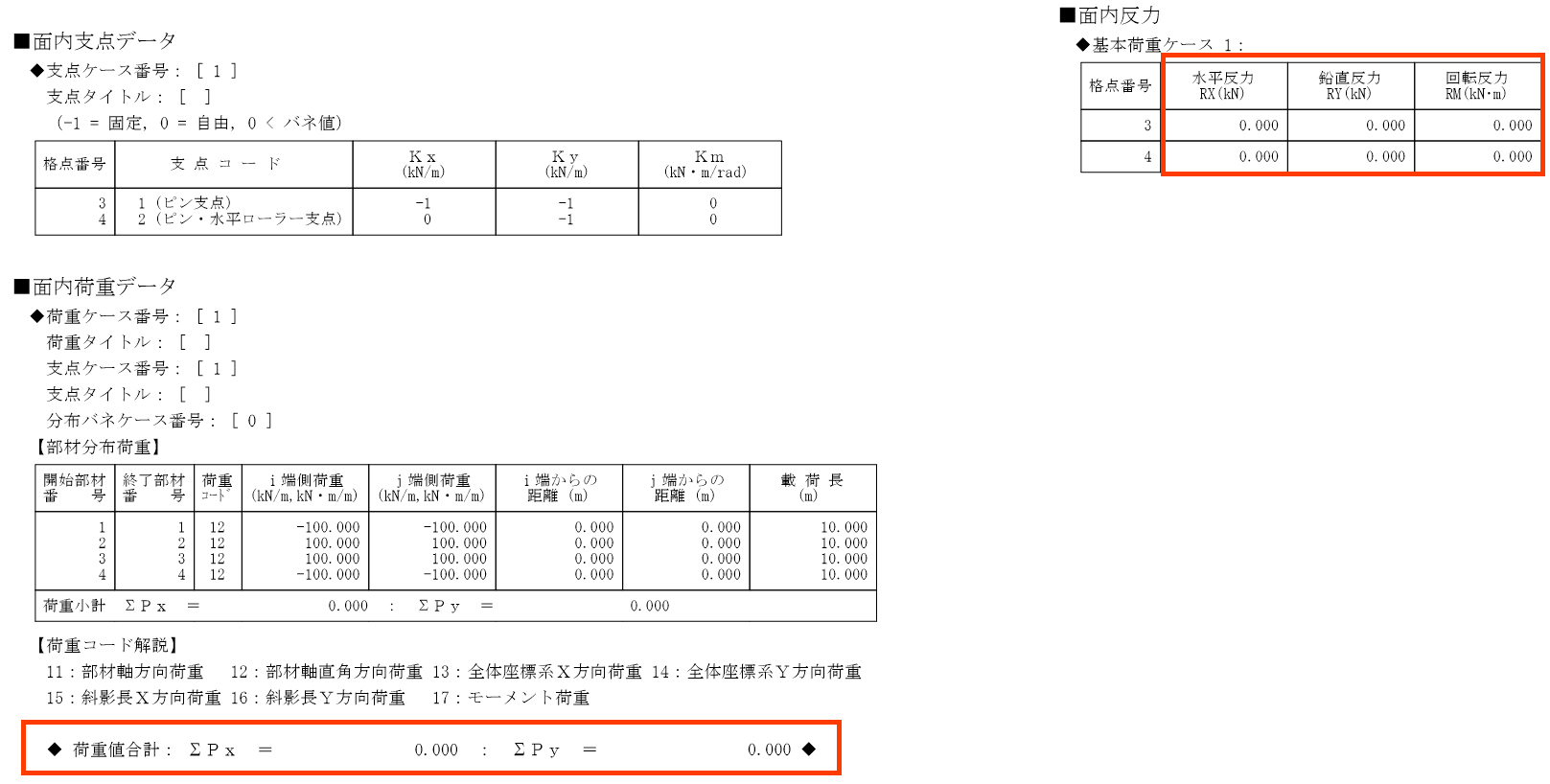

6.今までの算出結果を元にFRAMEを入力して、構造物に作用する応力を求める

FRAME入力後に1~6までをチェックする

※たわみ角法の場合は7.の前に両端固定梁の計算を実施する

・私の場合は、FRAMEマネージャーに入力する前に、手順1~5をチェックする。

チェック完了後にFRAMEマネージャーに入力を行い、入力データを確認する。

特に、荷重データのΣX,ΣYの値や支点反力が「0」に近いことを確認する。

7.FRAME結果データの応力を元にNOMOシートで鉄筋径を決める

・NG箇所があれば鉄筋径を上げる、鉄筋段数を増やす、それでももたない場合部材厚を上げる

・もっている箇所は部材厚を落とせるか検討する

・結果データを印刷して、手順4で計算した中間応力算出点をみて、

該当する応力値をマーカーペンで色を付けると分かりやすい。

・荷重を低減できないか考える。

・部材厚、部材幅を増やせない場合、コンクリート強度を上げることや、鉄筋の種類をランクアップすることも考える。

8.鉄筋と部材を7.で決めたので以降は、荷重状態図、応力図、照査位置図、配筋要領図、せん断補強の計算を作成する

・FRAMEマネージャーを使用せず、梁の公式を用いて設計計算を行った場合の応力図は、

荷重やスパン長に関係なく応力の形は一律になるので、複数ある場合は一つ作成したものを修正するのが早い。

9.作成した全データをDOCU化して常時設計計算書として一冊にする

10.一冊にした後印刷してチェックする

特に、社長から口うるさく「チェックの時は、ケチケチせず印刷しろ。画面上でするな。」と言われてきました。

まだ入社してから4年足らずですが、

確かに、画面上よりも印刷したほうが間違い箇所や入力ミスを発見できました。

皆さんもぜひ、チェックするときは印刷するようにしましょう。

1.構造一般図を元にCADで構造図を作成

・構造物が角度を持っているときや測量図が基になっている場合、スパンに端数がついてくるとき、ラウンドアップして計算しやすくする。

この時、スパンが長いほうが応力が大きくなるので、安全側の設計をしたいためラウンドアップをする。

2.構造図から軸線図を作成

・部材の断面高が奇数の時は、部材端から軸線までの距離を【mm】単位で丸める。

手順1のときと同様に、数値を丸めるときは、スパン長が長くなるように注意する。

3.構造図を使用して断面積と断面二次モーメントを計算する

・桁のような、部材の断面形状が変わらない場合、

断面積、断面二次モーメントの値はいくつであっても応力計算の結果は変わらないので、

あたり計算のときや、断面形状が変わる可能性が高いときは、計算を省略することができる。

4.軸線図を使用して中間応力算出点を計算する

・部材高に対して、ハンチの形状が小さいときは、ハンチを無視する。

5.荷重を計算する。下床反力か下床バネで計算するか確認する

・特に桁の計算では、荷重の負担範囲を平面図や縦断図にハッチングして可視化する。

6.今までの算出結果を元にFRAMEを入力して、構造物に作用する応力を求める

FRAME入力後に1~6までをチェックする

※たわみ角法の場合は7.の前に両端固定梁の計算を実施する

・私の場合は、FRAMEマネージャーに入力する前に、手順1~5をチェックする。

チェック完了後にFRAMEマネージャーに入力を行い、入力データを確認する。

特に、荷重データのΣX,ΣYの値や支点反力が「0」に近いことを確認する。

7.FRAME結果データの応力を元にNOMOシートで鉄筋径を決める

・NG箇所があれば鉄筋径を上げる、鉄筋段数を増やす、それでももたない場合部材厚を上げる

・もっている箇所は部材厚を落とせるか検討する

・結果データを印刷して、手順4で計算した中間応力算出点をみて、

該当する応力値をマーカーペンで色を付けると分かりやすい。

・荷重を低減できないか考える。

・部材厚、部材幅を増やせない場合、コンクリート強度を上げることや、鉄筋の種類をランクアップすることも考える。

8.鉄筋と部材を7.で決めたので以降は、荷重状態図、応力図、照査位置図、配筋要領図、せん断補強の計算を作成する

・FRAMEマネージャーを使用せず、梁の公式を用いて設計計算を行った場合の応力図は、

荷重やスパン長に関係なく応力の形は一律になるので、複数ある場合は一つ作成したものを修正するのが早い。

9.作成した全データをDOCU化して常時設計計算書として一冊にする

10.一冊にした後印刷してチェックする

特に、社長から口うるさく「チェックの時は、ケチケチせず印刷しろ。画面上でするな。」と言われてきました。

まだ入社してから4年足らずですが、

確かに、画面上よりも印刷したほうが間違い箇所や入力ミスを発見できました。

皆さんもぜひ、チェックするときは印刷するようにしましょう。